共计 3766 个字符,预计需要花费 10 分钟才能阅读完成。

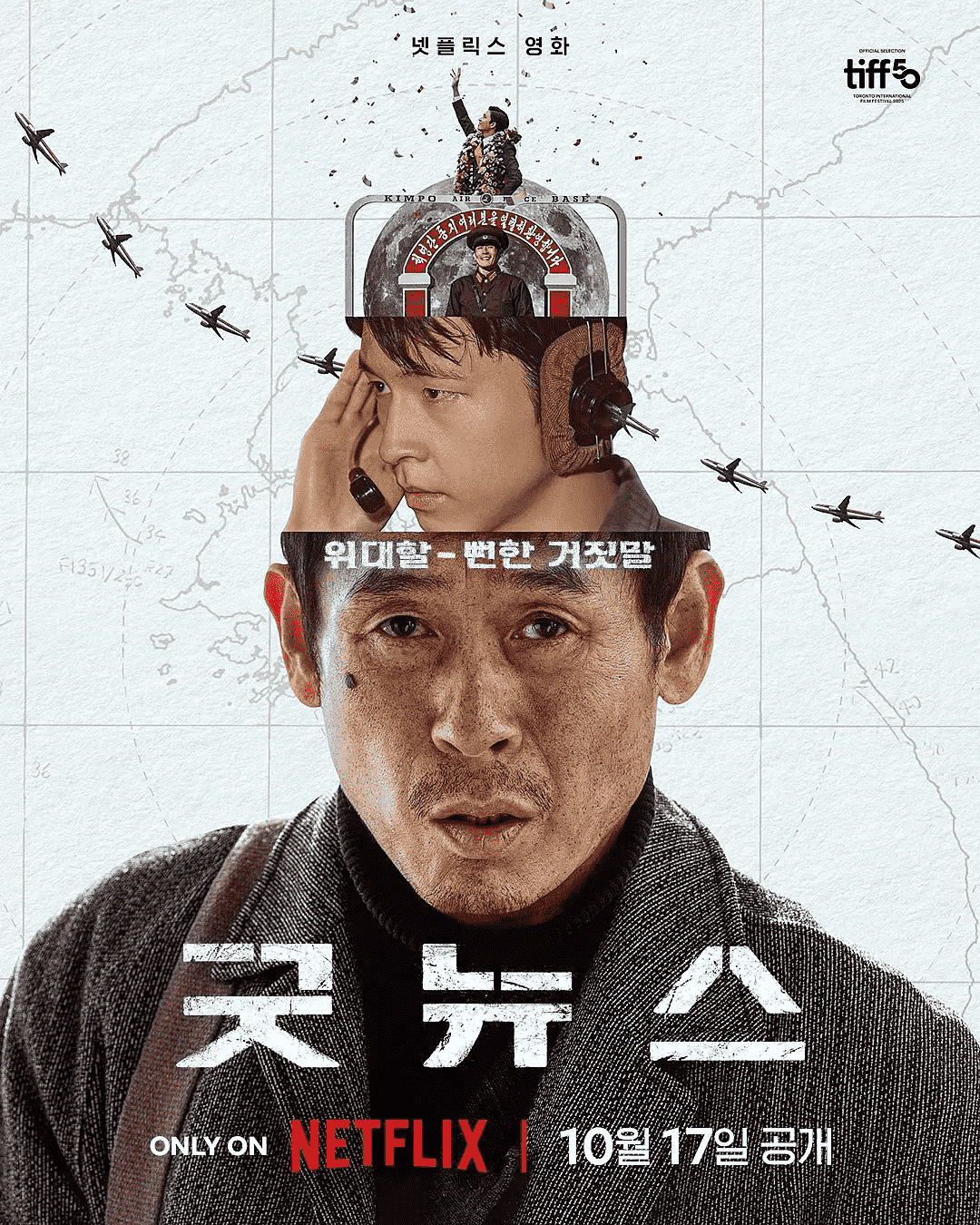

《凶降喜讯》(韩语:굿뉴스,英语:Good News)是一部在荒诞和真实中完成的政治黑色喜剧,导演卞成贤(边圣铉)以 1970 年日本国际航空 351 号班机劫机事件为蓝本,创作出一部既扎根于历史事实,又通过剧场化手法升华为当代政治寓言的作品。这不仅是一部娱乐性极强的电影,更是对权力体系、国家机器和人性弱点的深刻解剖。

影片汇聚了韩国影坛的顶级阵容,由薛景求、柳承范、全度妍三位重量级戏骨领衔,新生代演员红炅强力加盟。这并非一次简单的名演员集结,而是一场演技的交响。薛景求的阴郁深沉、柳承范的乖张浮夸、全度妍的不可一世,以及红炅在前辈面前毫不怯场的爆发力,四位演员以各具特色的表演风格,构建起一个充满张力的戏剧空间,将这出荒诞离奇的政治寓言演绎得入木三分。

真实与虚构的辩证法

《凶降喜讯》最核心的创意在于其对"真相"本身的质疑。开场以"灵感源自真实事件"的免责声明开始,随即展开一段段骇人听闻却完全真实的历史片段:劫机者受漫画《明日之丈》启发,自比为燃烧殆尽的拳手;机长从中学课本复印地图;日本自卫队战斗机伪装故障;韩国提前将金浦机场伪装成平壤。这些看似不可能的荒唐情节,恰恰都是历史记录。

导演通过这一层层颠覆,呈现出一个深刻的哲学命题:人们所见的现实,往往是经过权力机构精心构建和包装的虚构。电影中反复出现的月亮意象承载着这一主题——"真相有时会藏在月亮背面,但这不表示正面便是虚假"。这暗示了真相的相对性:当官员说"只要相信就是真的,就像新闻一样"时,电影的叙事意图就彻底显露——在信息流动的时代,最强大的力量不是事实本身,而是能够制造叙事的权力。

电影当中经常出现的一句名言:真相有时在月亮的背面,但这并不意味着正面是虚假的。 (楚门 谢迪),这句名人名言的反复出现也以假乱真,让观众觉得确有其词,可是到最后才揭晓一个冲击的事实。

官僚体制的悲喜剧

电影的政治讽刺不局限于某个国家,而是对整个权力体系的全景式批评。无论是韩国中情部部长、日本政治家,还是日本自卫队官员,他们在危机面前的表现无一例外地映照出官僚机制的本质:个人利益永远优先于公共安全。

在日本,应对危机成为了搞笑剧场,开战斗机挡在客机前飞行员跑路,地勤人员递上从中学课本中撕下来的简易地图,航空公司社长和官员的对谈,一幕幕都像是戏剧舞台的表演。而韩国则更搞笑,因宿醉缺席的总统,极尽表演的第一夫人,推卸责任的各级官员。至于美国,不愿意承担违反国际航空法的风险,又想要插手,将风险转移给个人。

柳承范饰演的情报部长成为这一讽刺的典型。他浮夸、自我中心、充满虚伪的爱国主义,却完全无力应对危机。各方权力人士之间没有真正的政治博弈,只有相互推诿和各自算计。谁也不愿承担责任,人人都想在解决危机后收割政治成果。这正是电影最黑暗的地方——不是劫机本身有多可怕,而是这场危机暴露了现代国家治理的虚伪性。

全度妍的特别出演成为这一主题的完美诠释。全度妍特别客串总统夫人,虽然戏份很少,但从穿拖鞋出场、让记者拍左脸等小细节,凸显了强烈的存在感。她指着东方却说是北边,但在场无人敢提出异议。聊聊几分钟就完整演绎了政治人物的伪善面目:圣洁的外表、悲悯的眼神、嘶哑的爱国呼喊,再到温柔的拥抱——每一个表情都是精心设计的舞台表演。她的存在提醒观众,权力的最高层也不过是表演者。

意识形态的互文讽刺

与同为政治讽刺的作品不同,《凶降喜讯》不偏向任何意识形态立场,而是对所有宣称拥有终极真理的体系进行了等量的批评。劫机者们口口声声为和平而战,实际目的却是建立军队;誓言摧毁阶级,却实行一人专制——这种信仰与实践的矛盾,让共产主义者和资本主义者一样可笑。

电影通过劫机者人物的塑造,尖锐地指出一个政治真理:任何极端意识形态在实践中都必然导向独裁。劫机小组内部的决策程序完全无视多数决原则,这种讽刺在当代政治背景下显得更加犀利。电影没有为任何立场辩护,而是将所有参与者——无论左派、右派还是中间立场——都置于等同的嘲讽之下。

在这一点上,《凶降喜訊》的政治批判力度甚至超越了保罗·托马斯·安德森的作品。PTA 倾向于批评特定的意识形态立场,而边圣铉则是对整个人类社会进行了终极拷问:信仰与实践的断裂是否不可避免?资本主义和共产主义的本质区别何在?答案是——都一样荒诞。

高喊着要打倒阶级主义和资本主义的共产主义者,竟然给 100 多名市民的姓名和一个日本副部长的姓名,标上了同样的价码。

演技的绝妙平衡

薛景求饰演的"某甲"是电影的精神中心。这个无名无姓的"平事人",邋遢、神秘、低眉顺眼,看起来像一条在权力游戏边缘徘徊的野狗。薛景求的表演已臻化境,完全看不到表演痕迹——每一个颤抖的嘴角、每一个低眉顺眼的动作,都在无声地讲述这个人物的悲凉。

电影的片尾选择用 Frank Sinatra 的《蓝月亮》作为他的主题曲,其中的歌词"你见我踽踽独行/心中没有梦想/没有属于自己的爱"完美总结了这个人物的本质。他通过权力运作改变了历史进程,却永远不能在光线下活动,永远是那个"见不得光"的角色。这种悲剧性在黑色喜剧的框架中显得更加动人。

相比之下,红炅饰演的航空管制员徐高名代表了另一种人性——年轻、聪慧、充满野心。他凭借多语言能力和临机应变在危机中成为关键人物,但他的每一步行动都是精心计算的。他与北韩管制员的对峙被演成了一场 Sergio Leone 式的西部牛仔对决,这种视觉化的讽刺强化了整个事件的荒诞性:生死攸关的谈判竟然被转化为戏剧性的表演。

视觉语言的剧场化

除了模仿西部片对决的场景之外,画中画的镜头讽刺了新闻被人操作的现象。只要加上「疑似」两字,就可以轻易地制造假新闻并引导舆论。已有的事实,加上一点创意,加上想要相信的心,这三个因素结合起来,一语道出了引导舆论的法则。

导演在美学上采取了激进的剧场化手法。摄影师 Jo Hyoung-rae 的镜头充满了戏剧感的夸张——飞机机舱被照亮得如同舞台,控制塔内的每一个动作都被放大为政治表演。这种处理方式彻底破坏了"现实感",强化了整个事件的虚构性,即便事件本身是真实的。

在另外一段某甲和中情部部长的对手戏当中,镜头巧妙地运用了两人的权力关系。在昏暗狭窄的旋转楼梯间,人物错位站立,正如两人的权力关系:部长处于绝对的强势地位,站在台阶的高位,明显弱势的某甲,则站在台阶之下。另外,部长捏某甲的脸时,这是一个仰拍镜头,导演使用这样的镜头,表现出了部长对某甲的羞辱。这个羞辱的镜头也侧面印证了徐高明在厕所听到的小道消息:某甲是“脱北者”,没有名字,没有名分,只是帮中情局做各种各样招之即来、挥之即去的一条狗。

电影还频繁使用打破第四面墙的手法,主角直接与观众对话,将观众从沉浸式的叙事中拉出来,强制其进行反思。这种元电影手法不是炫技,而是理念的表现——如果权力机构可以通过视觉和叙事编织虚实不分的谎言,那么电影何不也采用同样的手法来解构这些谎言?

结局的月亮视角

影片的终章以一种超然的「月亮视角」作结。镜头如苍穹之眼般俯瞰大地,将孤独伫立在空旷荒原上的徐高名收入眼底。随着镜头缓缓拉远,个体的身躯逐渐在广袤的天地间销蚀为蝼蚁般的微尘,而那一轮清冷的明月随即占据了画面的中心。

这一极具留白意味的镜头,似乎是在为那些隐匿于历史褶皱中的人们唱响挽歌。他们如「某甲」一般,隐身于月球背面,消逝于虚无,注定无法在正史中留下名姓。然而,存在的意义从未因无人见证而消减。正如某甲临别前留给徐高名的那句箴言——这大概是这部极尽讽刺与戏谑的黑色喜剧中,导演所留下的最温情的一抹底色:

“我不是说过吗,月亮就是月亮,它不是你叫它月亮才挂在那里的,也不是因为谁认可它,它才有意义,你做的事,本身就足够有意义。”

叙事的五幕剧结构

138 分钟的时长被分为五个章节《劫机》《双重劫机》《沙堡》《坏消息》《好消息》,每个章节都从不同视角重新审视同一事件。这种结构设计让观众反复经历"重新认识"的过程,每一次视角转换都会暴露之前认知的不完整性。这种多角度叙事反映了电影对"客观真理"的根本怀疑——没有绝对的事实,只有不同权力中心的叙事竞争。

当代意义

《凶降喜訊》虽然设定在 1970 年,但其政治讽刺具有高度的当代性。在信息战、舆论操纵、深度伪造技术日益发达的当下,电影提出的问题变得更加紧迫:当权力机构掌握了叙事权,真相还有意义吗?

电影不提供答案,只提供方法——通过讽刺、戏谑和自我意识的电影语言来揭示权力的虚伪。这正是黑色喜剧的终极功能:用笑声掩盖绝望,用荒诞击穿真理。

《凶降喜訊》是一部在多个维度上都达到高度完成度的政治电影。它以真实历史事件为基础,却通过导演的创意转化和演员的精妙表演,完成了从"事件再现"到"哲学反思"的升华。导演卞成贤在这部作品中展现出了作为编导的双重能力——既能构建精密的叙事机关,也能在轻松的笑声中埋入深刻的思想内核。

这部电影的真正成就在于:它既是一部娱乐价值十足的商业作品,也是一部具有思想深度的艺术电影。它不拒绝观众的快乐,但同时也不允许观众的放松。每一次大笑之后,都会有一个意外的转折让你重新思考刚才的笑声本身。在这个意义上,《凶降喜訊》完成了当代政治讽刺电影应该做的所有事情——它既娱乐、既指控、既黑暗、既有趣。而这,正是真正伟大的黑色喜剧应有的样子。

related

- [[不汗党]]

- [[杀死福顺]]

- [[环环相扣的老故事]]